博士論文要旨

紫外線殺菌水処理における有機ハロゲン化合物の

分解速度に関する研究

大瀧 雅寛

近年、水道原水の悪化による諸問題が、深刻化してきている。その代表的な例として、塩素消毒処理の際に生成するトリハロメタンの問題がある。その対策として塩素に変わる代替殺菌法の導入が検討されているが、その中でも紫外線照射による殺菌法は、維持管理が容易なこと、化学物質を水に加えない等の長所から有効な手段として注目されている。近年、照射出力が従来のものより強い中圧紫外線ランプが開発され、大容量処理と装置のコンパクト化が可能となる点から注目されている。しかし、新しい技術であるため、そのランプについての研究はまだまだ不足しており、その実用化に際しての殺菌以外の副次的効果については、まだまだ未知の部分が多い。 そこで本論文では、両ランプの殺菌消毒処理における殺菌以外の副次的効果として、有機ハロゲン化合物の分解効果について研究を進めることにした。また、両ランプによる分解効果について、その分解能力の比較手法について検討することにした。その他の副次的効果として殺菌効果の残存性についての実験も行った。

1)有機ハロゲン化合物の分解

- )分解反応

水道水の水質基準項目の中から12種の有機ハロゲン化合物を選んで、その紫外線分解について実験したところ、両ランプの照射によって各化合物は、一次反応に従って分解されることがわかった。この一次反応式における速度定数によって各化合物の感受性が比較でき、所定の照射時間における分解率が算定できる。

- )低圧と中圧紫外線ランプの比較手法

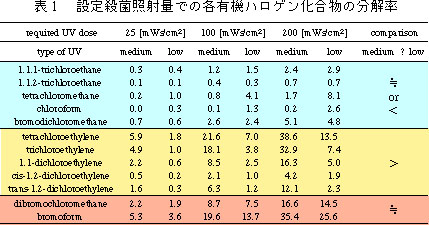

バイオインディケータとして大腸菌ファージQβを用いて、両紫外線ランプの殺菌照射量をQβの不活化率から算定した。この照射量を基準として、照射波長の異なる低圧と中圧紫外線ランプの有機物分解能力の比較をおこなった。ここでは、殺菌照射量として25、50、100[mWs/cm2]の三段階を設定して、各々の照射量における化合物分解率を算定した。その結果を表1に示す。この表により、紫外線ランプの種類によって分解率の異なる化合物と、そうでない化合物の分類ができる。炭素間二重結合(C=C)をもつ化合物は、中圧紫外線ランプの方が分解率が高く、250nm以下の短波長域の紫外光が有効に働いていると考えられる。臭素炭素結合(Br=C)をもつ化合物は低圧と中圧紫外線ランプの両方において、比較的分解率が高く、254nmの紫外光が有効に働いていると考えられる。

バイオインディケータとして大腸菌ファージQβを用いて、両紫外線ランプの殺菌照射量をQβの不活化率から算定した。この照射量を基準として、照射波長の異なる低圧と中圧紫外線ランプの有機物分解能力の比較をおこなった。ここでは、殺菌照射量として25、50、100[mWs/cm2]の三段階を設定して、各々の照射量における化合物分解率を算定した。その結果を表1に示す。この表により、紫外線ランプの種類によって分解率の異なる化合物と、そうでない化合物の分類ができる。炭素間二重結合(C=C)をもつ化合物は、中圧紫外線ランプの方が分解率が高く、250nm以下の短波長域の紫外光が有効に働いていると考えられる。臭素炭素結合(Br=C)をもつ化合物は低圧と中圧紫外線ランプの両方において、比較的分解率が高く、254nmの紫外光が有効に働いていると考えられる。

- )分解生成物について

トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1.1.1-トリクロロエタンを用いて、反応生成物の検討を行った結果、各化合物とも分解により、脱塩素が生じて、塩化物イオンを生成することがわかった。さらに、TOCが減少しないことから、塩素を含まない有機物として残存していると考えられる。

2)有機ハロゲン化合物の分解装置として必要な照射量について

紫外線照射装置を有機ハロゲン化合物分解装置として用いる場合は、処理対象有機物によって、選ぶランプの種類が変わってくる。臭素を多く含む化合物を対象をする場合は、例えば、ブロモホルム90%除去のためには殺菌照射量に換算した表現で、中圧紫外線ランプで1056[mWs/cm2]、低圧紫外線ランプで1557[mWs/cm2]が必要である。この場合、分解効率には大きな差がない。

炭素間二重結合をもつエチレン系の化合物の場合は、例えば、トリクロロエチレン90%除去のためには殺菌照射量に換算した表現で、中圧紫外線ランプで1155[mWs/cm2]、低圧紫外線ランプで6026[mWs/cm2]が必要である。この場合は、明らかに低圧紫外線ランプに比べて、中圧紫外線ランプの方が分解効率が高い。

3)トリクロロエチレン分解における影響因子

有機ハロゲン化合物の中から、比較的紫外線分解が起こりやすく、中圧と低圧の紫外線ランプによって分解率が異なったトリクロロエチレンを用いて、分解反応における影響因子について検討した。

- )吸光による反応阻害

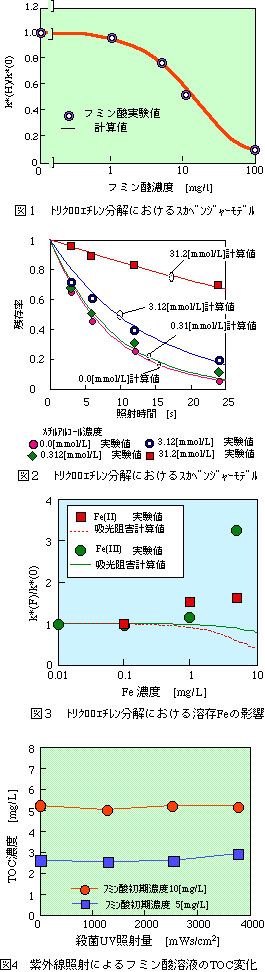

吸光物質としてフミン酸、リン酸塩、炭酸水素塩を用いて実験を行った結果、Lambert-Beerの法則に従って、紫外光の吸光による減衰を算定すれば、分解反応速度が算定できることがわかった。低圧紫外線ランプの場合は、254nm吸光度を用いるが、中圧紫外線ランプの場合は、TCEのように250nm以下の波長光によって効果的に分解される物質の場合は、202nm吸光度を指標とすればよいことがわかった。図1にフミン酸を用いた場合の、202nm吸光度を使用した吸光阻害モデルの算定結果と実験結果を示す。縦軸はフミン酸濃度が0[mg/・]の時と、H[mg/・]の時の一次反応速度定数の比を表している。

- )ラジカルスカベンジャーによる反応阻害

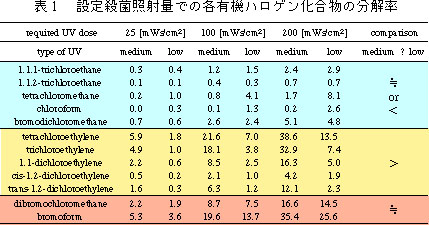

ラジカルスカベンジャーとしてメチルアルコールとt-ブチルアルコールを用いて実験を行った結果、スカベンジ阻害をモデル化することによって、その阻害効果を算定することができた。図2はメチルアルコールによるスカベンジ阻害反応のモデルによる計算値と実験値を示したものである。また、スカベンジャーの反応速度から判断すると、TCE分解において主体となっているラジカルは、ヒドロキシルラジカルに比べ、反応の選択性が高く、反応性に乏しいものであると考えられる。従って、ラジカルスカベンジャーの影響も受け難く、実処理レベルの濃度では、ほとんど影響が無視できるほどであると考えられる。

- )鉄イオンによる反応促進効果

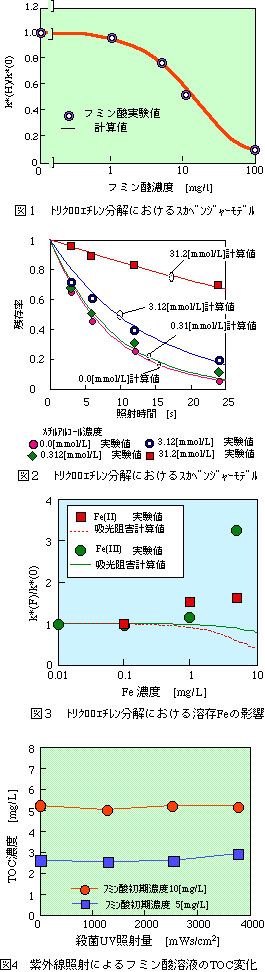

2価と3価の両方の鉄イオンによるTCE分解の反応促進効果が確認された。図3に促進効果の実験値を示した。縦軸は鉄イオンの濃度が0[mg/・]の時と、F[mg/・]の時の一次反応速度定数の比を表している。図には、試料の202nm吸光度による阻害モデルによる計算値も示してあるのでこの値と実験値の差が、実促進効果を示すことになる。

いずれにしろ、実浄水処理レベルの濃度では、促進効果はあまり期待できないことがわかった。

4)殺菌効果の残存性

- )小雀浄水場原水を用いた場合

実処理場の水道原水として小雀浄水場の原水(DOC=0.7[mg/・])を用いた。中圧と低圧紫外線ランプの両方を用い、さらに指標微生物として大腸菌E.coli

K12

F+(A/λ)と大腸菌ファージQβを用いて、紫外線照射後の殺菌効果の残存性を調べた結果、いずれの微生物の場合も照射の有無による残存不活化効果は確認されなかった。

- )膜ハウジングドレン排水を用いた場合

より溶存有機物量が多い試料として、小雀浄水場内にある精密ろ過膜を用いたパイロットプラントの膜ハウジングドレン排水(DOC=7

[mg/・])を用いた。中圧と低圧紫外線ランプの両方を用い、さらに指標微生物として大腸菌E.coli K12

F+(A/λ)を用いて、殺菌効果の残存性を調べた結果、いずれの場合も照射の有無による残存不活化効果は確認されなかった。

- )フミン酸の変化について

殺菌効果の残存性を誘導する物質として考えられているフミン酸の紫外線照射による変化を測定したところ、通常の消毒処理の150倍の照射量を投入しても、その濃度に変化は生じなかった。図4にフミン酸初期濃度が5、10[mg/・]の場合のTOC変化を示す。図に示されるとおり、TOCの濃度に変化が生じていない。すなわち、フミン酸は紫外線照射に対して安定であることがわかった。

5)紫外線の浄水過程における副次的効果の評価

消毒プロセスとして紫外線照射を適用した場合の副次的効果として、水中に含まれる有機ハロゲン化合物の分解が考えられる。影響因子がない状況を仮定すれば、殺菌照射量で100[mWs/cm2]を照射した場合、中圧紫外線ランプの場合、炭素間二重結合をもつか、臭素を含む化合物は、2〜20%の分解率が達成される。低圧紫外線ランプでは、臭素を含む化合物が、2〜15%の分解率を達成されるが、二重結合をもつ化合物は、1〜8%の分解率しか得られない。これらの分解反応には、処理する水の吸光度が最も大きな影響因子として考えられる。低圧紫外線ランプの場合は、254nmの吸光度を指標とすればよい。中圧紫外線ランプを用いた場合は、炭素間二重結合をもつ化合物の分解において、202nm吸光度を指標とすればよい。その他の影響因子(ラジカルスカベンジャーによる阻害効果、鉄イオンによる反応促進効果)は、実処理レベルの濃度では無視できる。

有機ハロゲン化合物の分解における分解生成物については、詳細な研究は、行えなかったが、一部の化合物についての実験結果から考察すれば、脱ハロゲン化が起こり、ハロゲンのなくなった有機化合物が生成すると考えられる。分解生成物の安全性については、別の手法による研究を待たねばならないが、脱ハロゲンした有機物が、元の有機ハロゲン化合物より毒性が増す可能性は小さいと考えられる。従って、安全性に関して大きな影響が生じることはないと考えられる。

殺菌効果の残存性が確認されなかったことと、フミン酸が紫外線照射に対して安定であることから、実浄水処理過程における紫外線消毒レベルの照射量では、フミン酸等の溶存有機物に変化を引き起こして、殺菌性残存物ソが生じる可能性は小さいと考えられる。

>> Back to TOP <<

バイオインディケータとして大腸菌ファージQβを用いて、両紫外線ランプの殺菌照射量をQβの不活化率から算定した。この照射量を基準として、照射波長の異なる低圧と中圧紫外線ランプの有機物分解能力の比較をおこなった。ここでは、殺菌照射量として25、50、100[mWs/cm2]の三段階を設定して、各々の照射量における化合物分解率を算定した。その結果を表1に示す。この表により、紫外線ランプの種類によって分解率の異なる化合物と、そうでない化合物の分類ができる。炭素間二重結合(C=C)をもつ化合物は、中圧紫外線ランプの方が分解率が高く、250nm以下の短波長域の紫外光が有効に働いていると考えられる。臭素炭素結合(Br=C)をもつ化合物は低圧と中圧紫外線ランプの両方において、比較的分解率が高く、254nmの紫外光が有効に働いていると考えられる。

バイオインディケータとして大腸菌ファージQβを用いて、両紫外線ランプの殺菌照射量をQβの不活化率から算定した。この照射量を基準として、照射波長の異なる低圧と中圧紫外線ランプの有機物分解能力の比較をおこなった。ここでは、殺菌照射量として25、50、100[mWs/cm2]の三段階を設定して、各々の照射量における化合物分解率を算定した。その結果を表1に示す。この表により、紫外線ランプの種類によって分解率の異なる化合物と、そうでない化合物の分類ができる。炭素間二重結合(C=C)をもつ化合物は、中圧紫外線ランプの方が分解率が高く、250nm以下の短波長域の紫外光が有効に働いていると考えられる。臭素炭素結合(Br=C)をもつ化合物は低圧と中圧紫外線ランプの両方において、比較的分解率が高く、254nmの紫外光が有効に働いていると考えられる。